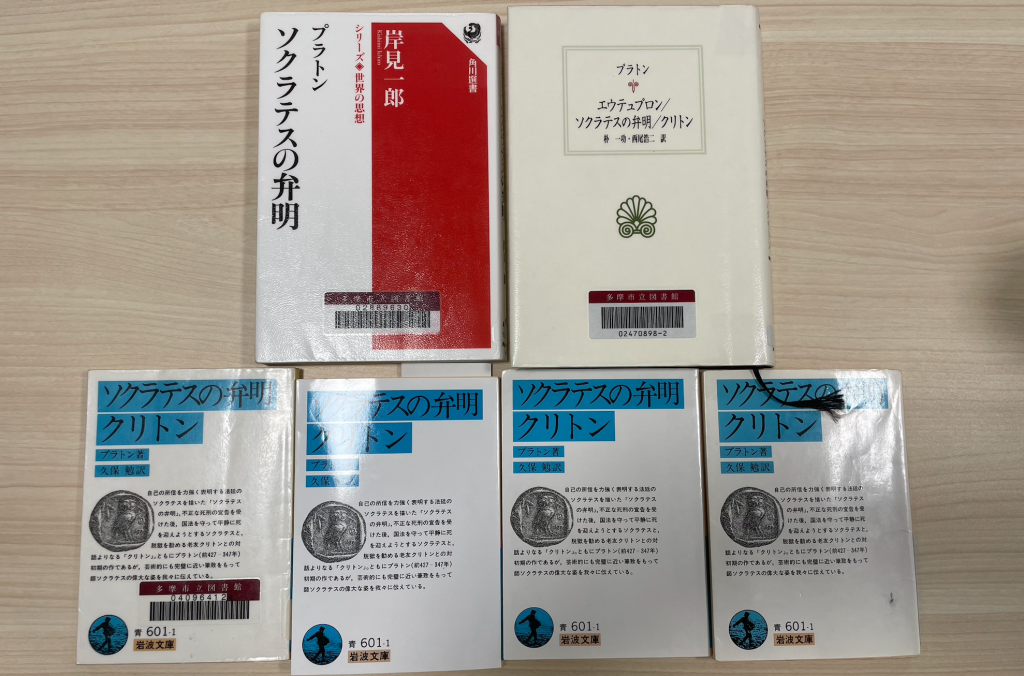

6/21に多摩市立中央図書館にて、課題本読書会『ソクラテスの弁明』を開催しました。

今回、初の哲学書(対話編ではありますが)を扱いました。

※本編のネタバレを含みます

読書会ででた意見を再構成・加筆編集してます。

1.ソクラテスの語り口と人柄

• ソクラテスの話し方が「強気」にも「誠実」にも感じられる

• イエスとの比較もされる(イエス=例え話でやんわり、ソクラテス=論破的で直球)

• ソクラテスのやり方は「愛がない」「マウンティング的」などの指摘も

ソクラテスの言動はしばしば攻撃的・論破的に見えるが、彼自身の信念と誠実さに基づいている。イエスと比較されることで、ソクラテスのやり方の「冷たさ」や「論理偏重さ」が際立つ一方、その極端さが時代への批判としての意味を持つとも考えられた。

2.無知の知と知恵の定義

• 「無知の知」という有名な表現は本文中に明示されない

• デルポイの神託とそれをめぐる自己検証の旅

• ソクラテスが出会った人々(政治家・詩人・職人)の「知っているつもり」に対する批判

ソクラテスは「私は知らない」と自覚している点で他者よりも賢明であるという立場を取る。知識そのものではなく、知識への態度(無自覚な無知 vs 自覚的な無知)に焦点がある。

無知を知っていることが知恵の核心に近いという姿勢は、西洋哲学における批判的思考の出発点として理解された。

3.信仰と合理性の交錯

• ソクラテスが神をよく持ち出すことの違和感と意外性

• 「神を信じていない」と告発される一方で、しばしば神を語る

• 「神を使っているだけなのでは」というメタ的な視点も登場

ソクラテスは単なる無神論者ではなく、むしろ神的な存在を語ることで倫理性や哲学的態度の正当性を裏打ちしている。

これは、彼が民衆を説得するための戦略的話術として神を用いている可能性も示唆され、信仰と哲学的合理性の微妙なバランスを巡る論点となった。

4.市民と国家の関係、実践の困難

• 国家や集団より個々人に語りかける活動への重視

• 「まずは自分自身に配慮せよ」という道徳観・順序意識

• 政治的参与を拒む姿勢=「まともすぎる」と語る箇所への疑問

ソクラテスは「公(国家)」よりもまず「私(魂、自分自身)」を整えることを重視しており、それが真の善であると信じていた。

この視点は現代的に見れば、内面の倫理・精神性の優位性と理解されるが、実際の社会での応用や持続可能性については疑問も呈された。

5.死への態度と魂の永続性

• ソクラテスが「死を恐れない」ことの意義

• プラトンによるピタゴラス派的な影響(魂の不滅や転生)との関係

• 「死んでも魂が高潔であれば良い」とする考え

ソクラテスにおける「死」は恐れるものではなく、未知であるゆえに判断できない対象。

魂に対する執着・信念は、後のプラトン的思想の源流でもあり、この対話編は「魂の哲学」への入口となる位置づけができる。

7.まとめと感想の共有

• 無知の知の「言葉としての危うさ」や誤読されやすさ

• ソクラテスという人物像の意外性:誠実で信仰的でありながら論理的・強気

• 「極端な存在だからこそ、時代に問いを投げかけられる」という意義

ソクラテスは一面的に理解できる人物ではなく、信念・信仰・論理・人間らしさが複雑に絡み合った存在である。その極端さゆえに現代の価値観や倫理観にも影響を与え続けており、読者に多くの問いを投げかける哲学的存在である。

感想まとめ

• 「思っていたよりずっと人間的で、揺らぎもある人物だった」

• 「無知の知の言葉に頼るのではなく、態度を見つめることが大事」

• 「神の扱い方や死の捉え方が意外で、ソクラテス像が塗り替えられた」

• 「皆で読んで話すことで理解が深まった。哲学書は一人では難しい」