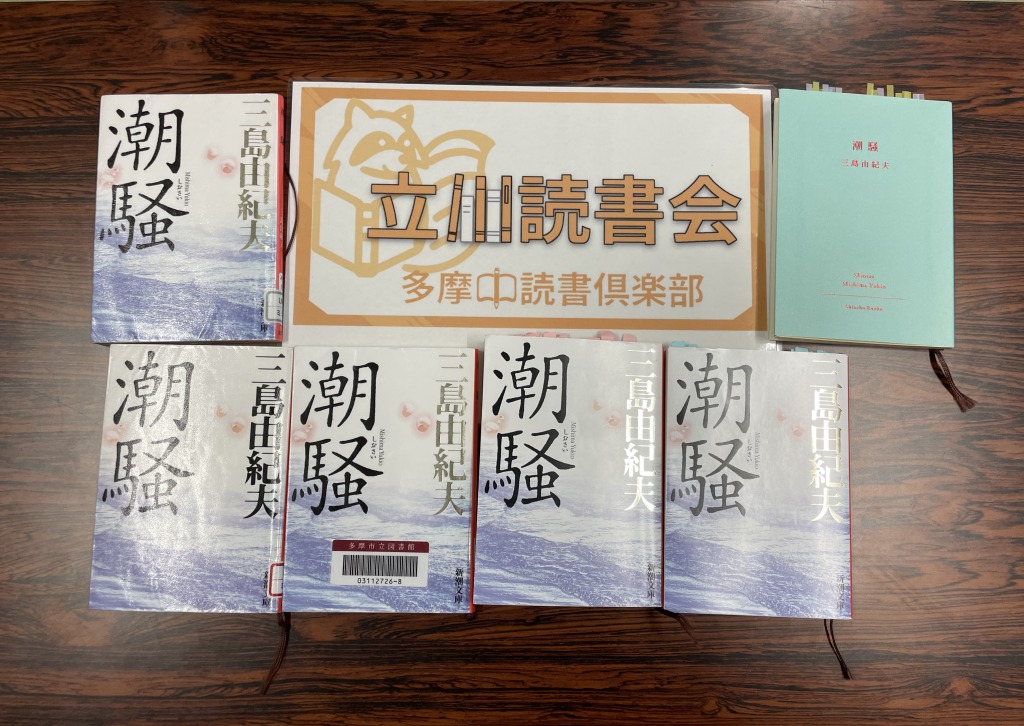

今回は三島の『潮騒』を扱いました。

※本編のネタバレを含みます

本記事は読書会ででた意見を再構成・加筆編集してます。

目次

はじめに:参加者の前提と期待

- 既読・初読が半々。三島=『仮面の告白』『金閣寺』のイメージ(「ドロドロ」「厳しさ」)を想定していた人が多く、本作の清潔で素朴なトーンに最初は戸惑った。

- 「正しい者が報われる」物語運びに、三島像とのズレを感じたとの声。

あらすじの把握と時代・舞台感

- 昭和29年(1954)・島の共同体社会。労働と自然とともに生きる若者たちの恋なのか。

- 噂がすぐ広がる島の開放性(鍵をかけない、手紙が皆に読まれる)と、外部(都市)から閉ざされている対比。

印象的な場面

- 嵐の夜の跳水(海へ飛び込み綱を張る):試練・通過儀礼としての象徴性。読者の高揚感と同時に「男らしさ」の規範の厳しさも示唆。

- 蜂の場面:安夫が初江に迫る場面で蜂が現れる「ご都合」めいた展開=現実離れ=ファンタジー性の指摘。

- タコ漁・最後の泳ぎ:風景と身体感覚の生々しい描写。映像的・リズムのよい文体が評価されたのでは。

- 写真を返すラスト:

初江の「写真がお守りだった」という誇りと、新治の「自分の力で切り抜けた」という自覚のズレが核心として議論に。

読みの軸(テーマ別)

ファンタジー/神話性

- 蜂、火を跳び越える儀礼性、障害=装置的な父権・権力など、神話的コードが随所に。

- 『ダフニスとクロエ』など古典恋愛譚のリメイク/オマージュ的読解、あるいは『ロミオとジュリエット』型の障害恋愛の変奏としての受容。

自然(島) vs 都市(東京)

- 島=自然と共同体の秩序、嘘のない透明さ。

都市=比較・競争・ルッキズムの強化、承認への渇望。 - 千代子は外部価値を身につけて戻る〈仲介者〉の存在として揺れる。島にいれば「全体の一部」でいられたが、都市で自己評価が難しくなる。

道徳・労働エートス vs 欲望

- 体力・勤勉・誠実さ(新治)が高く評価され、欲望は節度内に抑えられる。

- 「正しさが勝つ」構図は安心感を与える一方、現実味の希薄さ=ファンタジー性とも結びつく。

男女役割・規範

- 男=「勝つ/勇敢である」ことが称揚され、女=「協調/譲る」ことが美徳とされやすい構図。

- 初江が「勝っても譲る」点や、父権のふるまいが十分に批判されない点に時代的価値観を見る声。

登場人物の読み

- 新治:自然と一体の労働者。嘘をつけない島の倫理の体現者。ラストで「自力でやり遂げた」内的自負を得る。

- 初江:無垢・美の象徴。自覚の無さもまた美徳として扱われるが、最後の「誇り」が二人の価値観のズレを露わに。

- 千代子:承認への渇望と自己否定のはざま。都市のルッキズム・比較文化の内面化。

(「灯台の娘」=境界をつなぐ象徴では) - 安夫:外の世界への空虚な憧れと、島の権威に寄りかかる自己誇示。蜂の場面で「正しさ」に退けられる役回り。

- 親世代:装置的に障害/価値観を体現。シンジの母の自尊や、初江父の権威が島の空気を作る。

文体・技法

- リズムのよい日本語、時折のユーモア、風景描写の鮮烈さが高評価。

- 「ご都合」展開をあえて取り入れた寓話化=神話化の技法として機能。

- 「三島っぽさ(暗鬱・過激)」から距離を取る書きぶりに、作家の器用さ/勇気を評価する意見。

当時の受容への関心(未解決の問い)

- 1954年当時の読者(特に女性)はどう読んだのか? ベストセラーだったと聞くが、理想化の甘さを享受したのか、距離をおいて読んだのか——検証課題として残る。

二人のその後への不穏

- ラストの「写真=お守り」観と「自力」観の食い違い、都市的価値観の流入を想定すると、結婚後の持続可能性に不安を覚える読み。

- 一目惚れ的結合は試練を越える物語装置としては美しいが、現実には脆いのでは、という冷静な視点も。

読書会の学び

- 構造(神話性・通過儀礼)、時代性(性役割・共同体)、価値観(承認・ルッキズム)など、多層の読みが立ち上がった。

- 個々の「刺さった場面」から議論を積み上げることで、作品の寓話としての完成度とズレの意図が見えてきた。

まとめ(要点)

- 本作は、自然/共同体の倫理を土台にした神話的恋愛譚。

- ファンタジー化(ご都合)は欠点ではなく、寓話装置として機能。

- ただし、男女役割や父権の処理には時代の限界があり、現代読者の違和感を誘発。

- ラストの価値観のズレは、甘美なハッピーエンドに「かすかな不穏」を暗示し、奥行きを生む。

- 当時の受容(特に女性読者)という外部文脈の調査が、今後の深掘り課題。