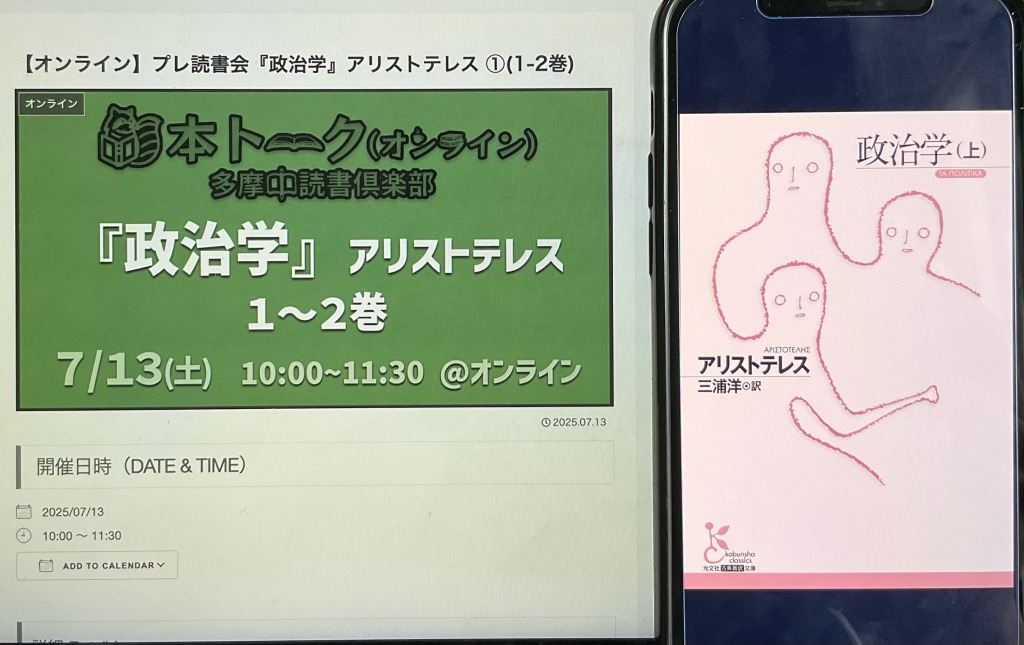

今回はアリストテレス『政治学』1,2巻を扱いました。

※本編のネタバレを含みます

本記事は読書会ででた意見を再構成・加筆編集してます。

全体所感

• 観察=現実から出発する「機能的」アプローチが基調。抽象理念(善・よく生きる)を残しつつ、具体に降りる姿勢。

• 2500年前にして論点が精緻で、現代の法・制度や倫理と通づるところがある。

ポリス前提の政治観

• 都市国家(ポリス)を自然な共同体と見なし「国家が先・個は後」という秩序観。

• トップダウン的な設計感覚と、現代感覚とのズレの両方を実感。

プラトンとの対比と継承

• プラトン=理想主義(統一・平等志向)/アリストテレス=現実主義(多様性・適材適所)。

• プラトン『国家』を前提に批判・継承。両者とも「国の善・強さ」を志向しつつ方法が異なる。

• 批判しつつ継ぐ葛藤も随所に見える。

奴隷概念と言語の問題

• 「奴隷」の用法が複数(意志ある奴隷/純道具的奴隷)。現代の「従業員」等へのアナロジーと語の変遷を議論。

• 道徳的抵抗感を抱えつつ、歴史的文脈化の必要を確認。

指示する者/される者=役割の平準化

• リーダー/マネジメントは「偉さ」でなく役割差と捉えるべきという主張。

• 昇進により不適材配置が生じ不幸になる仮説(いわゆるピーターの法則)を想起。

• 役割差が価値序列と結びつく構造が問題。

本質主義 vs 環境・遺伝

• 先天的な決定論への懐疑。人は場面ごとに多面性(分人主義的観点)。

• 遺伝解析の限界や統計的傾向と例外、教育格差の統計的示唆を踏まえ「配置の運命論」を退ける。

経済・貨幣・労働の倫理(第1巻9章ほか)

• 「靴の使用と交換」=使用価値と交換価値のズレ、自然からの疎外というテーマに強く反応。

• 金融の自己増殖への違和感と「数字の肥大」と生の乖離。ものづくり/土に触れる行為への回帰欲求。

共有(財・妻子・労働)の射程と現代化

• プラトン的共有の是非を、現代のシェアリング・副業・派遣などに接続。

• 家族共有は文化依存・マイノリティ実践として留保しつつ、「労働力の共有」は形を変えて存続しているとの実感。

力と戦争・マッチョな自然観への警戒

• 強者/弱者の二項対立を自然化する論理は悪用され得るとの懸念。

• 戦争の役割は古代と現代で大きく異なる点を補助資料で補いたい。

歴史的補助線とサブテキスト

• 当時のギリシャ史・アテナイのポリス状況を押さえる必要性(『哲学の誕生』等の副読本を検討)。

• 文学的参照(例:前回扱った三島由紀夫『潮騒』を共同体幻想のファンタジーとして再解釈)で理解を補強された。

読書会の手応えと今後

• 先行研究との対話(プラトン批判を含む)を追うことで理解が深まる実感。